今回はこのようなお悩みを持つ方に、ちょっと変わったAmazonのリサーチ方法について紹介をさせて頂きます!

リサーチで息詰まっている方や、新しい視点で商品ラインナップを増やしていきたい方にはとても有益な方法になっています。

今回は、特にこれからOEMを新しく始めたい方、OEMを始めてみたものの、売れる商品の見つけ方や作り方がわからない方に向けて書きました。

実際の商品ページを見ながら実践的に紹介していきますので是非ご覧下さい!

- 中国輸入代行会社アリパートナーズ㈱代表

- 自身でもOEM製品を販売

- Amazon月商1,600万円

- 2023年にAmazon運営会社を約1億円にて第三者へ譲渡

- 北京大学、台湾静宣大学へ留学

- 日本語と中国語のバイリンガル

『Amazon OEM入門完全マニュアル』を無料プレゼント!

この資料を見ればあなたがAmazon OEMで売上が上がらなかった理由が一目瞭然です。

こちらから公式LINEの友だち追加後、「完全マニュアル」とメッセージを送ってください。

Amazonを攻略するための戦い方

そしてAmazonでOEM製品を販売するには、Amazonあったリサーチをすることが大切です。

2025年現在、Amazonという販路は良くも悪くも、「あえて2番、3番煎じ」を狙う戦い方がメインになります。

それがおもしろいか、やりがいがあるか、などは一旦横に置いておいて、現在のAmazonで勝つためにはそれが最も効率が良く、コスパ良く結果につながる方法です。

簡単に言うと、すでに販売されている商品から少しずらして、「全く新しい商品でもなく、全く同じでもない商品」をリリースしていきます。

このあたりの詳しい方法について、3つの戦法を例に次章から詳細に解説していきます。

コバンザメ戦法

コバンザメ戦法の考え方は、すでにAmazonでよく売れている商品をベンチマークとし、そこに少し改良を加えていく方法です。

具体的な戦法

コバンザメ戦法の基本的な考え方は以下の通りです。

戦法①:小カテゴリ、SEO上位をベンチマークにする

これは、多くの人が「リサーチ」と聞いて無意識にやっているであろう方法です。

具体的には、小カテゴリの売れ筋ランキング上位や、検索結果1ページ目に表示されるSEOの強いライバル商品をベンチマークとするやり方です。

たしかに、これらは実際に売れている商品なので目立ちますし、商品ページ(カタログ)も丁寧に作りこまれています。

並んでいる商品も、消費者目線で見ても「思わず欲しくなる」ような魅力的なものばかり。

ランキング上位カタログに少し改良を加えて、シェアのおこぼれをもらうことで生存していく方法を、サメにくっつくコバンザメにたとえ、「コバンザメ戦法」と名付けています。

戦法②:ベンチマークよりも安く販売する

当然ながら、ベンチマーク商品とまったく同じものを、同じ価格で販売しても勝てません。

なぜなら購入者は、レビューがしっかり溜まっていて、信頼感のある方を選ぶからです。

そこで考えられるのが、「ライバルより安く販売して差別化を図る」方法です。

価格での差別化は非常にシンプルで、誰でも思いつきやすく、すぐに実行可能な方法です。

戦法③:低評価レビューをもとに改善

これは、OEM塾などでもよく紹介されている、ある意味“定番”の手法です。

やり方としては、ベンチマークとなる商品をいくつかピックアップし、特に低評価レビューを重点的に読み込んでいきます。

その内容をもとにOEMで改善を加え、「不満点を解決した新商品」としてリリースする、という流れです。

低評価レビューには、実際に商品を使った購入者が感じたリアルな不満点が詰まっており、そこに改良のヒントがたくさん隠れています。

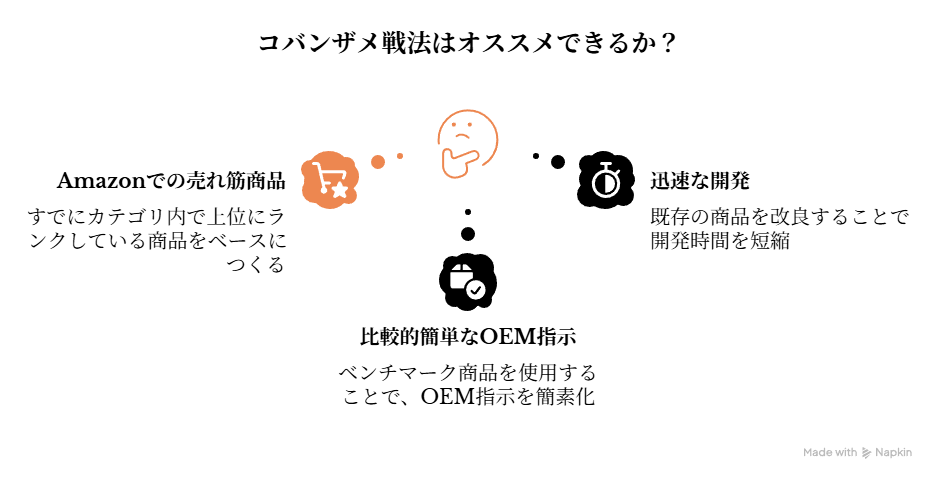

コバンザメ戦法のメリット

メリット①:すでにAmazonモール内で人気がある(Amazonユーザーに受け入れられている)

メリットの一つ目は、すでにAmazonモール内で人気がある商品であることです。

ランキング上位の商品をもとにOEMを行いますので、デザインや仕様で市場ニーズからかけ離れた突拍子もない製品であることはありません。

メリット②:商品開発スピードが早い

すでに人気のある商品カタログから少し改良を加えるだけなので、開発スピードが早いことがメリットです。

カテゴリ上位の低評価レビューを読み、改善点を洗い出すことには多くの時間は必要ありません。

メリット③:OEM指示が比較的簡単

中国でOEM商品を作ったことがある方であれば誰でも「思ったのと何か違う」サンプルが出来上がってきた経験があるでしょう。

しかしこのコバンザメ戦法であれば、ベンチマーク商品を中国に郵送し、あとは文字ベースで改善したい点を少し付け加えるだけで、ある程度思っている通りの商品ができます。

OEMの指示は意外に難しいですが、その指示が簡単にできるのもこのコバンザメ戦法のメリットの一つです。

それでもコバンザメ戦法をおすすめしない理由

メリットも多いコバンザメ戦法ですがそれでも私がコバンザメ戦法をおすすめしない理由があります。

理由①:猿真似で上位を追い抜かせることはほぼない

ランキング上位を獲っている商品に対して少し改良した程度では、後発のカタログが先行する上位カタログを追い抜くのは簡単ではありません。

上位カタログはすでにレビューも多く蓄積されており、販売実績もあるため、SEOが非常に強い状態です。

少し改善を加えた程度では簡単に追い抜けませんし、商品カタログ自体が育ってこなければ、上位の恩恵を受けてシェアを得ることすら難しいのです。

理由②:すでに同じ改善品を出しているセラーがいる可能性

カテゴリ上位の商品は、常に目立ちやすく、多くのセラーの目に触れています。

当然、多くの人がそのカタログを参考にし、低評価レビューをもとに改善したOEM商品をすでに出している可能性は高いです。

特に、リサーチの段階で上位商品しか見ていないと、すでに同じ改善を試みた“コバンザメ商品”たちを見落とし、同じ轍を踏むことにもなりかねません。

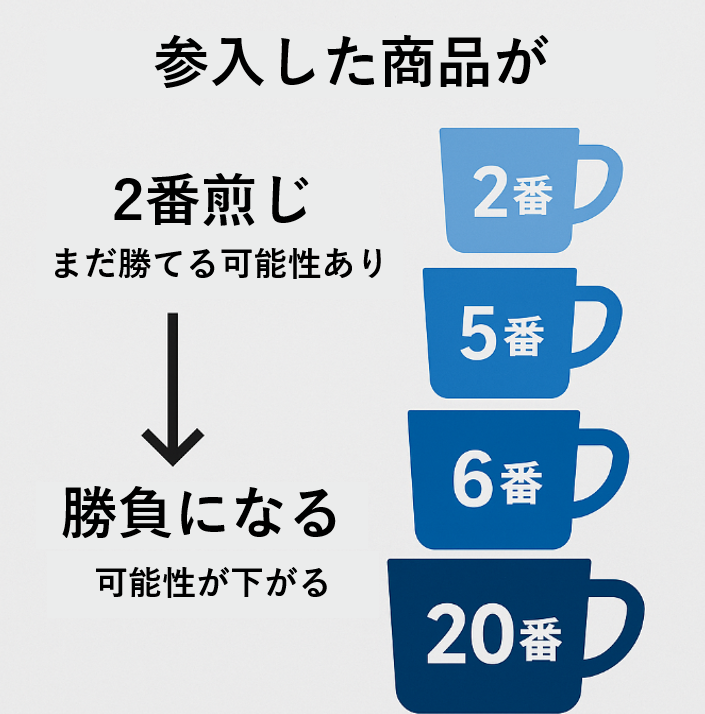

もし自分のアイデアが“2番煎じ”であれば、まだ勝てる余地はあります。

しかし、その改良品が実は5番煎じ、6番煎じ、あるいは20番煎じであった場合、勝負になる可能性は一気に下がります。

理由③:上位カタログより安く販売できない

価格による差別化は一見わかりやすく、実行もしやすい方法です。

しかし現実的には、上位カタログよりも安く販売し続けることは非常に難しいのです。

というのも、仕入れ価格はロット数が増えるほど安くなる傾向がありますが、初心者は工場が提示する最低ロットを発注するのがやっとというケースがほとんどです。

一方で、カテゴリ上位のセラーは大量発注によって強力な価格交渉を行っており、仕入れコスト自体が圧倒的に低いのです。

短期的には利益率を削って価格で勝負することも可能かもしれませんが、その状態を長く維持するのはかなり厳しいと言わざるを得ません。

理由④:Amazon以外の集客経路を持っている可能性

カテゴリ上位のカタログの中には、「なぜこれがこんなに人気なのか?」と一見不思議に思うような商品もあります。

こうしたケースでは、セラーがSNSや自社サイトなど外部チャネルからAmazonに送客している可能性があります。

AmazonのSEOアルゴリズムは、外部サイトからの流入も評価の対象となっているとされており、こうしたカタログはSEO的に有利な立場にあるのです。

さらに、外部から誘導されてくるユーザーはすでに購入意欲が高い場合が多く、その結果としてCVR(ユニットセッション率)も高くなりやすいというメリットもあります。

このようなケースでは、単純にAmazon内のカタログ分析だけでは実態をつかむことができません。

また、初心者がすぐに真似できるような仕組みでもないため、表面的な模倣では通用しない可能性が高いのです。

ボロ物件再生戦法(私が一番結果が出た方法)

ボロ物件再生法は、あえてカテゴリの下位商品に目をつけ、改良を加え、カテゴリ上位を取る方法です。ボロ物件(カテゴリ下位)は意外に「磨けば光る原石」が多く、私が勝手に名付けました。

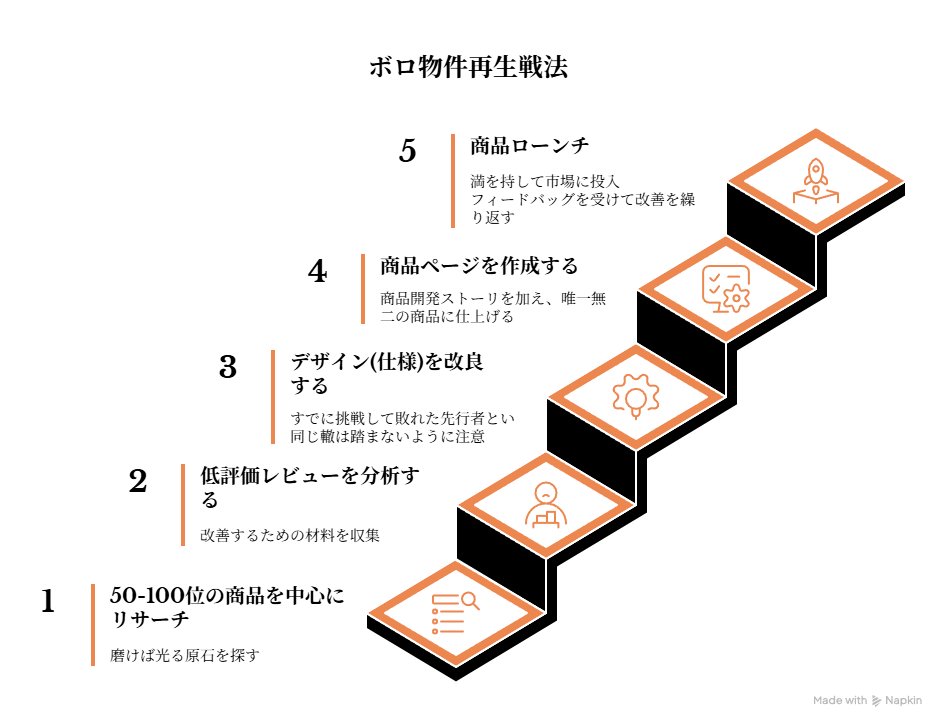

具体的な戦法

ボロ物件再生戦法の具体的な内容は以下の通りです。

戦法①:あえてカテゴリ50~100位くらいをベースにつくる

誰も住めないようなボロボロの不動産物件をリフォームで再生して販売する手法になぞらえ、私はこのやり方を「ボロ物件再生戦法」と呼んでいます。

あえて今は目立っていない商品をベースに商品企画を行います。

とはいえ、ただ目立っていないからといって、ランキング圏外の誰も見たことがないような商品を選んでしまうと、そもそも市場に需要がない可能性もあるため注意が必要です。

そこで注目するのが、小カテゴリで50~100位あたりの商品です。

このあたりの順位の商品は、まったく売れていないわけではないものの、十分な売上を上げているとも言い難い微妙な立ち位置にあることが多いのです。

しかし、その中には「磨けば光る原石」のような商品が意外と多く存在しています。

私自身がこれまでにロングセラーを生み出してきたのも、多くがこの方法がベースになっています。

大切なのは、その商品が本当に需要がないから売れていないのか、それとも少し手を加えるだけで化ける余地があるのかを見極めることです。

そのカテゴリでの販売経験を積んでいくと、

「この商品、もうちょっと改良すれば売れるはず」

「これだけ良さそうなのに、なぜこの順位なんだろう?」

といった“売れ筋の兆し”が感覚的にも見えてくるようになります。

この手法は、ある程度の販売経験はあるけれど、もう一歩売上を伸ばしたいという初心者〜中級者にとって非常に有効なアプローチです。

なお、カテゴリによって市場規模は異なりますので、「50〜100位」というのはあくまで目安です。

規模が大きいカテゴリであれば、50位でも十分に激戦区というケースもあります。

その順位の目安もカテゴリの大きさに応じて柔軟に調整してください。

誰も住めないようなボロボロの不動産物件をリフォームで再生して、販売する手法にちなみボロ物件再生戦法と名付けています。

戦法②:低評価レビューをもとに改善

低評価レビューは必ず確認しましょう。ランキング上位から下位に至るまで確認します。

セラースプライトでもレビューまとめ機能はありますが、要約にあたって意訳が強くなりすぎたり、購入者投稿の画像が見れなくなる点がデメリットです。

本気で取り組む商品に関しては、ツールによる要約も活用しつつ、レビュー原文や投稿画像も必ず一部は確認するようにしましょう。

戦法③:ベース商品にはないデザイン(仕様)をつくる

50~100位あたりで「再生」する商品を見つけたら、必ずデザインや仕様を変えましょう。

そのまま販売するだけでは、同じ結果になってしまう可能性が高くなります。

例えばあくまで一例ですが、以下のクラッチバッグ。

クラッチバッグカテゴリでは58位と決して高順位ではありません。

そしてカテゴリ上位10位以内には、常にこのようなダブルファスナーのクラッチバッグはランクインしていません。

そもそも「クラッチバッグにダブルファスナーのデザインが受け入れられなければ改良をしてもあまり意味はないという前提」で、

ダブルファスナーはそのままに、素材(革や内張り、金具)を変更して、さらに価格をもう少し安くすれば可能性はあるのか、等を検討していきます。

加えて取手の位置も検討価値はあるかもしれません。ランキング上位には側面に取り付けているタイプがあります。

少なくともAmazonユーザーには側面に取手があるタイプが好まれるの可能性があります。

さらに商品ページを拝見したところ、見せ方を工夫すればまだまだ魅力的なページにブラッシュアップできるように見受けられます。

なお、私自身はこのカテゴリに詳しいわけではなく、販売経験もありませんので、この商品が「磨く価値がある原石」かどうかまでは断言できませんが、このような視点で分析・検討を進めていくのが基本的な流れとなります。

ボロ物件再生戦法のメリット

メリット①:カテゴリ上位にはないデザイン(仕様)である

多くのカテゴリでは、上位商品が似たようなデザインや仕様で占められている傾向があります。

先に紹介したクラッチバッグもその典型です。

もちろん、それが「唯一売れるデザイン」である可能性もありますが、逆に「他が気づいていない盲点」となっている可能性もあります。

もしそのニッチなデザインや仕様が、Amazonユーザーのニーズにフィットすれば、

競合が少ない中で一気にシェアを獲得し、先行者利益を取れるチャンスが生まれます。

そうなればロングセラー化の可能性も十分にあります。

メリット②:開発期間が短い

個人事業主や小規模法人が中国輸入OEMに取り組む最大の利点は、意思決定のスピードです。

社内稟議も承認プロセスも必要ありません。

このスピード感を活かし、商品開発の期間を可能な限り短くすることで、多くの商品を市場に投入し、リアルなフィードバックを得ることができます。

実際、私も売上を大きく伸ばしていた時期には、年間の新商品投入数を最重要KPIとして管理していました。

初期段階で売上や利益ばかりを追い求めすぎると、初心者〜中級者にとって本当に必要な「OEMの経験値」が積めません。

その点、「ボロ物件再生戦法」は、既存の商品をベースに少しずらして作るだけなので、開発期間が短く済むのが大きな魅力です。

メリット③:カテゴリ経験や商品知識が活かせる

特攻戦法

特攻戦法は自分が一番手となりAmazonでの市場を切り開いていく方法です。

具体的な戦法

戦法①:まだAmazonで販売されていないデザイン(仕様)をつくる

「特攻戦法」とは、Amazonでまだ見かけない独自のデザインや仕様の商品を企画・販売するアプローチです。言い換えれば、「オリジナリティの高い商品」を武器に勝負する戦略です。

戦法②:他モール、有名ブランドを参考につくる

Amazonでは未展開でも、楽天市場や有名ブランドで人気を集めている商品をヒントにするのも特攻戦法の一つです。

ただしこの場合、知的財産権の侵害には十分注意する必要があります。

特攻戦法のメリット

メリット①:ヒットすればしばらくは独占できる

この戦法の魅力は、大きなヒットを生めば、一定期間は市場を独占できる可能性があるという点です。

ただし、あくまで「しばらくは」です。

Amazonで売れ行きの良い商品が出てくると、すぐに模倣するセラーが現れます。

それも一人二人ではなく、同様の商品が一気に市場にあふれ出します。

OEMはブランド登録をするので相乗り出品は防げても、類似商品が同じキーワードで並べば、必ずシェアは奪われていきます。

時間をかけて開発した商品でも、Amazonでは真似されるのが常です。

メリット②:ハイリターンが狙える

とはいえ、仮に模倣商品が登場しても、最初に市場を開拓したセラーには「先行者利益」があります。

初期の段階でレビューが蓄積され、SEO的にも有利になります。

レビューが100件の商品と1000件の商品が並んでいれば、条件が同じなら多くの人が後者を選ぶでしょう。

その市場で最初にポジションを確立した者だけが得られる恩恵は非常に大きいのです。

それでも特攻戦法をおすすめしない理由

「特攻戦法」はAmazonとの相性が良くありません。

オリジナリティの高い商品は、どうしてもそのブランドの認知度や信頼性に依存する部分が大きくなります。

しかし、立ち上げたばかりのブランドにとって、Amazonの中では無名であることがほとんどです。

そしてAmazonのユーザーは、ブランドよりも「商品そのものの魅力」で購入を判断する傾向があります。

そのため、まだ市場に受け入れられていないようなオリジナル商品を、知名度のない新興ブランドがAmazonでいきなり販売しても、ユーザーに選ばれる可能性は極めて低くなります。

もちろん、圧倒的な独自性を持つ画期的な商品であればヒットする可能性もゼロではありませんが、

初心者~中級者が限られた予算や時間の中で狙う戦略としては、リスクが高すぎます。

このようなオリジナル性の高い商品に挑戦するのは、以下の条件が揃ってからが理想です。

-

ブランドとして一定の認知がある

-

広告やプロモーションに投資できる資金力がある

そのうえで、Amazonではなく自社サイトやSNSなど、ブランド力を直接伝えやすい場での展開がより適しています。

ただし、この戦法はとてもクリエイティブで、やりがいの大きい戦法でもあります。

商品開発と販売経験を十分に積んだ先に、次のステージとしてぜひ挑戦してみてください。

まとめ

ここまでご覧頂きありがとうございました!

今回の記事は特に初心者から中級者あたりの人に読んでほしい記事で、売上が停滞している方にはぜひ一度お試し頂きたい内容です。

全く新しい商品をつくるのではなく、今は目立っていないけど、改良を加えてあげれば一気に陽の目をみる可能性がある商品が眠っています。

ある程度中国輸入も普及して、ライバルも増えた半面、ボロ物件も多くあるのが今のAmazonです。

そんな中から光れば磨く原石を見つけてくるのもAmazon×中国輸入OEMの魅力の一つだったります。

さらに中国輸入OEMについて詳しくしりたい方は、私が運営するOEMが得意な代行会社『アリパートナーズ』をご覧下さい!

中国のOEM工場とお客様とを直接チャットでつなぐOEMサービスもやっております!

OEMの成功確率を上げたい方はぜひ一度お問い合わせください!

『Amazon OEM入門完全マニュアル』を無料プレゼント!

この資料を見ればあなたがAmazon OEMで売上が上がらなかった理由が一目瞭然です。

こちらから公式LINEの友だち追加後、「完全マニュアル」とメッセージを送ってください。